こんにちは、さややです。

演技前の選手に声をかけ、キス&クライで得点を待つ、フィギュアスケートのコーチは他のスポーツより仕事内容が幅広く、重要な役割をになっています。

選手はどうコーチを選んでいるの?どんな役割があるの?気になりますね。

当サイトではフィギュアスケートのコーチの役割、日本人選手のコーチについて、海外の有名コーチ、そして気になる年収もまとめました!

目次

- 1 フィギュアスケートのコーチの役割とは?

- 2 荒川静香が語る「コーチの存在」とは?

- 3 荒川静香が語る「コーチをこう変える、コーチでこう変わる!」

- 4 フィギュアスケート コーチ変更、宇野昌磨の場合は?

- 5 フィギュアスケート、モロゾフコーチがトリノ五輪でとった作戦とは?

- 6 フィギュアスケート コーチ、有名なロシアの…?

- 7 フィギュアスケート コーチ、日本人選手を多く指導するランビエール

- 8 フィギュアスケート 紀平梨花が濱田美栄からコーチ変更?

- 9 フィギュアスケートのコーチ、高橋大輔は?

- 10 フィギュアスケートのコーチ、年収、遠征費などの費用、気になる金額は?

- 11 フィギュアスケート コーチ、イケメンは?

フィギュアスケートのコーチの役割とは?

日本の選手の多くは小学校低学年ころから、近くにあるスケートリンクへ通いはじめることで練習をスタートします。そして、競技生活を始めるようになると、実力の向上をめざして著名なコーチに師事するため、場合によっては引っ越しをして、拠点を変えていきます。

フィギュアスケート、コーチの仕事って?選手はどうコーチを選んでいるの?

「自分に必要だ」と感じた指導者を明快に選んできたプロスケーターの荒川静香(あらかわしずか)さんのケースを見てみましょう。

荒川静香が語る「コーチの存在」とは?

アイスショー「インティミッシミ・オン・アイス」 http://italia.miguide.jp/lifestyle/2374

地元「アイスリンク仙台(当時はオレンジワン泉)」で長久保裕コーチのもと、小学1年生から本格的な練習をはじめ、高校まで通い、早稲田大学進学と同時に上京。

「宮城の天才少女」といわれ、全日本選手権では表彰台の常連でした。

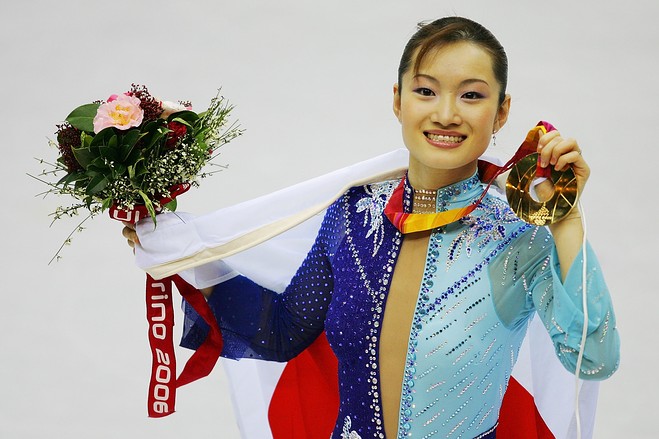

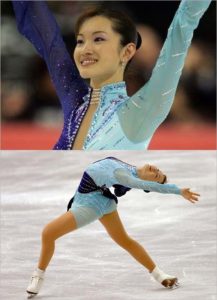

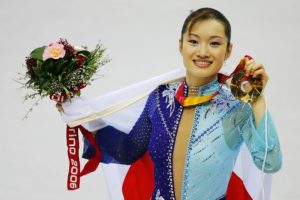

高校時代に長野五輪に出場するもソルトレイクシティ五輪には出場を果たせず、トリノ五輪で金メダルを取って24歳で引退するまで、女子としては長い競技生活をおくります。

荒川さんは、著書『知って感じるフィギュアスケート観戦術』でコーチについても語っています。

コーチという存在

選手がある一定レベルに到達したら、コーチとの向き合い方もそれまでとは変わってきます。ただ一方的に与えられたものを受け取るだけではなく、5のものを与えられたらそこからさらに6、7、8、9、10と自分で進んでいくハングリー精神が必要になってくるのです。

でもどれほど選手が強くなり、技術的にレベルが高くなっていっても、やはりコーチの存在というものは大切です。

その選手の調子の良いとき、悪いときの違いをきちんと知り、客観的に指摘したり、必要なタイミングでアドバイスをしたりするのが、コーチの役割です。また必要なときに、効果的な言葉を投げかけることでメンタル的な支えになるということも、コーチの重要な仕事の一つです。

(『知って感じるフィギュアスケート観戦術』荒川静香(朝日新書))

荒川静香が語る「コーチをこう変える、コーチでこう変わる!」

実は、コーチを変えずに現役生活をおくる選手はめずらしいのです。

思いつくのは、村上佳菜子(むらかみかなこ)さん、無良崇人(むら たかひと)さんくらいかな?

浅田真央(あさだまお)さんも山田満知子コーチのもとを離れ、海外から戻ったあと、佐藤信夫(さとうのぶお)コーチに師事していましたね。

ちなみに、荒川さんの元コーチは7人。

ニコライ・モロゾフ(2005-06)

タチアナ・タラソワ(2004-05)

リチャード・キャラハン(2003-04):アメリカ

佐野稔(2002-03):東京

佐藤久美子(2001-02,2005-06):東京

染矢慎二(2000-01):東京

長久保裕(1987-2000):仙台

大学生になってから、さまざまなコーチのもとで研鑽をつんでいますね。

著書の中で、コーチを変わる理由について、このように語っています。

選手がコーチを移るとき

スケーターによっては、子供の頃から現役を引退するまでずっと同じコーチについている選手もいますが、それはごく少数派と言ってよいと思います。

ほとんどの選手は何らかの理由から、違うコーチに移るということを現役の間、何度か繰り返します。若いうちは親や連盟関係者などの意見も大きいと思いますが、大人になってからは自分の意志で決めるのが普通です。

(略)ほとんどの選手は、そのときに自分に必要なものを見極めて、それを与えてくれるコーチは誰なのか、という基準で移るものなのです。

私が2003年の末にタチアナ・タラソワに移ったときもそうでした。当時の私は米国のリチャード・キャラハンコーチのもとでトレーニングをしていて、ジャンプはすでに出来上がった状態でしたが、表現力ももっと伸ばしたいと願っていました。

(中略)

タチアナは、長野五輪金メダリストのイリヤ・クーリック選手、ソルトレイクシティ五輪金メダリストのヤグディンなど、多くの名選手を指導して彼らの表現力を磨き上げてきたコーチです。

(中略)

そして、その2年後、今度はトリノオリンピックの直前に、ステップのレベルを確実にあげてくれるコーチが必要になりました。ニコライ(・モロゾフ)は実際に自分で氷の上でやって見せてくれるので、今の自分には彼の能力が必要だと判断して移ました。

ルールに徹底して忠実で、勝つためには何が必要なのかを見極め、試合に導くのが上手い人です。

これまで選手として成長しながら色々なコーチにお世話になってきましたが、それぞれの段階で各コーチから学んだものは違います。選手にとって、今の自分にとって何が必要で、どのコーチがそれを与えてくれるのかを見極めるのは、競技で最高の結果を出すために、そして、選手として自分の能力を最大限に生かすために、とても大切なことなのです。

(『知って感じるフィギュアスケート観戦術』荒川静香(朝日新書))

技術面、芸術性の両方で成果をあげることを求められるフィギュアスケート。

コーチによって得意なことも考え方もちがうため、荒川さんはそのときどきで「自分に必要だ」と感じた指導者へ変わっていったのですね。

それが荒川さんの実力を高めていったことは疑う余地なく、アジア選手として五輪フィギュア史上初の金メダルを得ることにつながったのではないでしょうか。

フィギュアスケート コーチ変更、宇野昌磨の場合は?

2019年6月、宇野昌磨(うのしょうま)選手が5歳でスケートを初めてから、ずっと指導を受けてきた山田満知子、樋口美穂子両コーチのもとでを”卒業”する宣言をして、その後のコーチ選びが注目されました。

グランプリシリーズでまさかの8位に沈むなどう余曲折がありましたが、ついに運命の出会いをえて、現在はランビエールコーチのもとで練習をしています。

つづきはこちらの記事をどうぞ。

次に、ニコライ・モロゾフコーチがトリノ五輪でどのように荒川さんのメンタル的な支えになり、金メダルへ導いたかについて、さらにひもといてみましょう。

フィギュアスケート、モロゾフコーチがトリノ五輪でとった作戦とは?

ニコライ・モロゾフコーチがトリノ五輪でどのように荒川さんのメンタル的な支えになり、金メダルへ導いたかも描かれています。

SPが終わって、私は3位でした。(略)SPで1位だったサーシャ・コーエン選手、2位だったスルツカヤはすでに金メダルに王手をかけていて、優勝以外、眼中になかっただろうと思います。

特にスルツカヤはソルトレイクシティ五輪で、目の前の金メダルを惜しいところで逃していました。金メダルと銀メダルの違いというものを、誰よりもわかっていたのでしょう。だからこそ、今度は絶対に金が欲しいという思いが強かったに違いありません。経験があったがゆえの、プレッシャーだったと思います。

コーエンもソルトレイクシティ五輪では4位で、惜しいところでメダルを逃した。だから彼女も、メダルがあるかないかの違いの大きさを、身にしみて感じていたはずです。

(中略)

自分の前に滑った選手の演技はまったく見ていなかったので、誰がどのような演技をしたのか知りませんでした。ニコライが、絶対に見せてくれなかったのです。でもその代わりにニコライが全員を見ていて、「指令を出すから言う通りにやれ」(笑)という指示でした。そしてコーエンが失敗した時点で、試合前にルッツのコンビネーションは3+3ではなく3+2でいいから、と言ってきたのです。

でもまだスルツカヤが残っているので、サルコウとトウループの3+3は絶対やるように、と言われました。(略)このコンビネーションはそれまで練習でもほとんど失敗していなかったので、ニコライはそれで金メダルを引き寄せたいと思っていたのに違いありません。

(中略)

彼が強烈な勝負師だったおかげで、私は順位のことはまったく考えずに、目の前の演技だけに集中することができたのです。私自身が勝負に頭がいっていたら、プレッシャーに負けていたかもしれません。

(『知って感じるフィギュアスケート観戦術』荒川静香(朝日新書))

トリノ五輪女子シングルは、ショートプログラムで上位3人が1点差以内に並ぶ大接戦となっていました。そんなプレッシャーを感じていたコーエンとスルツカヤには、フリーでミスが出てしまった。荒川のフリーはループジャンプがダブルとなった以外は完璧な演技を決めて、自己最高得点をだして優勝したのです。

荒川の集中を切らさないために他の選手の演技を見せず、勝つためのジャンプ構成を明確に指示したモロゾフコーチの作戦が的中しました。

ステップのレベルを確実にあげるために師事したモロゾフコーチが、選手を「勝ちに導く」戦略を長けた人物だったからこそ、金メダルを得られたのでしょう。

まさに「競技で最高の結果を出すために、そして、選手として自分の能力を最大限に生かすために」成功した、荒川さんのコーチ選びだったのではないでしょうか。

モロゾフコーチ以外の有名コーチについて、次にまとめました。

フィギュアスケート コーチ、有名なロシアの…?

もっとも有名なのは、ザギトワ、メドベージェワのメダリストを輩出、ロシア三人娘を育てるロシアのエテリ・トゥトベリーゼコーチでしょう。

10代前半の若い女子選手が高難度のジャンプを身につけてメダルをとっていくさまは圧巻ですらあります。

しかし、成長期をむかえてジャンプが跳べなくなってしまい、10代のうちに引退してしまう選手も多く出て、「使い捨て」という悪評もあるコーチです。

指導方法は選手同士を競わせる厳しいものだそうです。

くわしくはこちらの記事にまとめましたので、どうぞ。

フィギュアスケート大国ロシアには、荒川さんも指導をあおいでいたタチアナ・タラソワ、

2021年世界選手権でメダルを奪還したエリザベータ・トゥクタミシェワ選手を指導しているミーシンというベテランコーチも健在です。

そして、「ロシアの皇帝」と呼ばれたプルシェンコさんも現在はコーチとして活躍中。2020シーズンにトルソワ選手がエテリコーチからプルシェンコのチームへ移籍して大きな話題になりました。

フィギュアスケート コーチ、日本人選手を多く指導するランビエール

スイスに拠点をおくランビエールコーチ。

2019年冬に宇野昌磨選手が、2020年に紀平梨花選手が師事したことで一気に日本人トップ選手がつどうチームになりました。

現役時代から表現力豊かなことに定評があり、世界選手権銀メダリストのデニス・テンさんを指導していたことでも知られています。その現役時代についてまとめたのはこちらの記事です。

フィギュアスケート 紀平梨花が濱田美栄からコーチ変更?

上でも触れたように、紀平梨花選手は2020年からランビエールコーチに師事。

濱田美栄(はまだみえ)コーチは、宮原知子選手も育てた日本のトップコーチ。

紀平選手が子どものときから指導していただけに、このコーチ変更もファンには驚きでしたが、実は…

フィギュアスケートのコーチ、高橋大輔は?

2020シーズンからアイスダンスに転向した髙橋大輔(たかはしだいすけ)選手。

アイスダンスの有力コーチはカナダに多いのですが、アメリカ在住のマリーナ・ズエワコーチに師事して練習に励んでいます。

ズエワコーチは高橋選手のスケートを高く評価しています。

「私は3組の別々の世界チャンピオン達と今まで仕事をしてきた。誓って言うわ。大輔は今までで一番才能があるスケーターよ。」とのこと!

ズエワコーチについて詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

高橋選手の男子シングル時代のコーチは長光歌子(ながみつうたこ)コーチ。

長光コーチも関西大学カイザーズクラブで指導にあたっています。

大学時代は高橋選手を自宅に下宿させているほど、親身になっていました。長光コーチじゃなかったら、高橋選手はこれほど大成したか…と思わせるほどです。

長光コーチと高橋選手の絆についてはこちらの記事です。

フィギュアスケートのコーチ、年収、遠征費などの費用、気になる金額は?

フィギュアスケートのコーチの仕事は、プログラム全体の構成、技術面でのアドバイスがメインだった時代から大きく変わってきました。

採点における技術点・構成点の数値を、自分が担当する選手だけではなく、ライバルとなる選手の基礎点なども把握して、「点数を引き出すためにはどんなプログラムにするのか?」ということを、コーチには選手と一緒に戦略を練る立場になりました。

選手にとっては、誰がコーチにつくかによって成績まで変わってくる、コーチは大きな役割を果たすようになりました。

それだけの職責を果たすコーチの年収ですが、公表されている方は少なくて、調べてはみたもののはっきりしたことはわかりませんでした(汗)。

てがかりとしては、村主章枝(すぐりふみえ)さんの『フィギュアスケート ココがわかればもっとオモシロイ!』のなかで、コーチに支払うレッスン代は、月額20万円から30万円、年間240万円から360万円との記述がありました。

2010年発行の本なので、現在は状況が違っているかもしれませんが、参考まで。

ちなみに、振付代は1曲100万円から150万円と高額ですが、曲と振付で選手の魅力を最大限にひきだすことが要求される重要な仕事ですので、こちらも納得ですね。

国際大会の一線で活躍するフィギュアスケート選手にはコーチやトレーナーへ払う報酬、振付代、リンクの貸切代、遠征費など多額な費用がかかり、一説には年間2000万円とも言われています…!

羽生結弦選手や宇野昌磨選手ら人気スケーターのテレビCMが見られることも増えてきました。彼らはアマチュアですが、スケートを続けていくための費用を得ているのだと、応援する気持ちになりますね。

フィギュアスケート コーチ、イケメンは?

元フィギュアスケート選手だったコーチたち。もちろん、イケメンもたくさん…!

これはファンによって意見がわかれるところかと思いますが、私が選んだイケメンはこちらの二人!

ステファン・ランビエールコーチ

はい、これは異論がないのではないでしょうか〜?

現役時代から日本でも多くのファンを魅了してきたランビエールさん。

宇野昌磨選手とのツーショットは映りが良すぎてうっとりしてしまいますね!

キス&クライがもっとも楽しみな師弟です!

ちなみにランビエールコーチは現役時代、「私服が微妙…」と評判で、「天は二物を与えず」「イケメン無駄遣い」と言われていましたが、キスクラでは常にスーツ。素晴らしい!

イケメンにもっともひきたてるショートコートをあわせて、安心してみていられます!

フィギュアスケート、田村岳斗(たむらやまと)コーチ

岩手県八戸市出身、東北高校で荒川静香さん、本田武史さんと共にまなび、五輪にも出場した田村岳斗コーチです!!

八戸市は美女の多いところとして知られていますが、田村岳斗コーチも彫りが深い美男ですよね〜

関西大学カイザーズクラブに所属、濱田美栄コーチとともに指導にあたっているので、全日本選手権などの試合でもよく見かけます。

スーツにコートでバシッと決めてるイケ散らかしぶりがもう…眼福ですね。

しかし、アイスショーではユーモラスな演技も披露してくれます。

この記事では、フィギュアスケートのコーチについて、いろいろまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

選手との絆の深さは、見ているこちら側も感激します。

ぜひ次の試合ではリンクサイドにいるコーチにも注目してみてくださいね!